ウナギの保全は河川の生態系を守ることだ

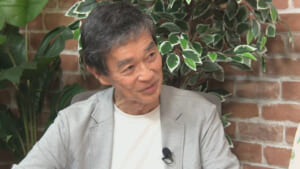

中央大学法学部教授・IUCN種の保存委員会ウナギ属魚類専門家グループ委員

1973年東京都生まれ。98年一橋大学社会学部卒業。2005年東京水産大学(現・東京海洋大学)海洋科学技術研究科修士課程修了。11年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。博士(農学)。同研究科特任助教、中央大学法学部助教、准教授を経て21年より現職。15年よりIUCN(国際自然保護連合) 種の保存委員会ウナギ属魚類専門家グループ委員。専門は保全生態学。著書に『結局、ウナギは食べていいのか問題』、共著に『日本のウナギ 生態・文化・保全と図鑑』など。

ウナギ大国日本の主張は受け入れられるのだろうか。

絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約(CITES)の締約国会議が、11月にウズベキスタンで開かれる。今回、欧州連合(EU)などが二ホンウナギを含むウナギ属全19種すべてを国際取引の規制対象に加えるよう提案しており、事務局は「採択を勧告する」との最終評価を公表した。世界最大のウナギ消費国である日本にとって、食文化の存続に直結する問題と言っていいだろう。

中央大学法学部の海部健三教授は、日本政府が反対の立場をとる理由や、その根拠となっている「資源量は十分であり、国際取引による絶滅の恐れはない」との主張について、科学的な妥当性に疑問を呈する。日本政府は、東京海洋大学の田中栄次教授の論文を引用し、1990年以降ウナギ資源が回復傾向にあると主張している。しかし海部氏は、「政府は論文の都合のよい部分だけを取り上げ、他の重要な分析を無視している」ため、説得力に欠けると厳しく指摘する。

実際この論文では、ウナギの資源量を18通りのモデルで試算しているが、日本政府はその中でも「環境が1950年代からまったく劣化していない」という非現実的な前提に基づいたモデルを元に主張を展開している。一方で、より環境の悪化を考慮した他のモデルでは資源が減少傾向を示し、統計的にもこちらの方が実際のデータに整合する結果となっている。海部氏は「現実的かつ信頼性の高いモデルを無視し、楽観的なデータだけを根拠に政策判断を下すことは、科学的とは言えない」と語る。

ウナギ資源の把握には、もともと大きな不確実性がある。世界でどれほどの量が消費されているのかすら正確には分かっておらず、FAO(国連食糧農業機関)の統計と東アジアの実態データとの間には、約2.4倍もの差が生じているという。密漁や違法取引が容易なことも、管理をいっそう難しくしている。「私たちはウナギがどれほど取られ、どれほど消費されているのか、実態をほとんど知らないに等しい」と海部氏は指摘する。

こうした科学的不確実性を抱えたまま、政府が「問題なし」と断言するのは危うい。海部氏は「反対する理由が経済的・文化的なものであるなら、それを正直に説明すればいい。しかし、その前提となる科学的根拠を恣意的に選ぶのはフェアではない」と訴える。

都合の良いデータだけを引用し、不都合な情報を排除することはウナギに限らず、日本社会全体が抱える構造的な問題とも言える。

最近では、ウナギの完全養殖に成功するなど、希望の光も見え始めている。しかし、持続的にウナギの恵みを享受していくためには、科学的データを正面から受け止め、国際的なルールづくりにも主体的に関与することが不可欠だ。「ウナギを守ることは、単に食文化を守ることではなく、科学に基づく公正な意思決定を社会全体で実践できるかどうかの試金石でもある」と海部氏は語る。

ウナギは増えているのか、減っているのか。ウナギという日本の伝統的食文化を護るために日本政府は何をすべきなのかなどについて、中央大学法学部教授でIUCN種の保存委員会ウナギ属魚類専門家グループ委員を務める海部氏と環境ジャーナリストの井田徹治、キャスターの新井麻希が議論した。