司法問題を総選挙の争点にしなくてどうする

弁護士

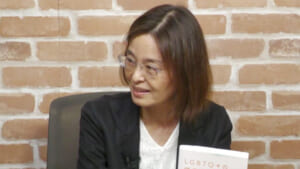

京都大学大学院医学研究科博士後期課程修了。博士(社会健康医学)。専門は社会疫学、公衆衛生。カリフォルニア大学サンフランシスコ校医学部エイズ予防研究センター研究員、公益財団法人エイズ予防財団リサーチレジデントなどを経て2014年より現職。京都大学医学部非常勤講師を兼務。著書に『LGBTQ+の健康レポート 誰にとっても心地よい医療を実装するために』など。

地裁段階で唯一「合憲」判断とされた関西訴訟でも、先月25日の大阪高裁で「性的指向による不合理な差別」であるとする違憲判決が下された。これで5つの高裁が同性婚を認めないのは憲法違反であると判断したことになる。原告たちは、婚姻の不平等状態を解消し、直ちに法制化に取り組むよう訴えている。

全国の自治体で同性パートナーシップ制度が広がり、同性婚に対しての理解が広がっているが、その一方で、未だに偏見と差別の中で苦しむ当事者が多いという現実もある。LGBTQ+の大規模調査に取り組んできた宝塚大学看護学部教授で社会健康医学が専門の日高庸晴氏は、声を上げた人たちの背後に「見えない存在」として社会の中で困難を抱えて生きる人たちがいると指摘する。

日高氏は1999年にゲイ・バイセクシュアル男性への調査を始めてからこの四半世紀、LGBTQ+と言われる性的少数者の大規模調査を行い、データとして示してきた。国も、2023年にLGBT理解増進法を制定し、性的指向とジェンダーアイデンティティ(性自認)への理解を深めるための取り組みを始めている。しかし、まだ一般社会の理解が追いついているとはいえない状態だ。日高氏の2019年調査では、性的少数者全体で親へのカミングアウトをしている人は26.9%に過ぎない。

特に重要なのは、10代の子どもたちへの対応だと日高氏は語る。調査では周囲との違いに初めて気付いた平均年齢が、ゲイ、レズビアンで13歳~15歳、トランスジェンダーは平均10歳~12歳であることがわかった。このときに親や学校現場がどういう対応をするかが、将来に大きく影響することは容易に想像できる。日高氏の大規模調査では、性的少数者全体で5人に1人が不登校を経験しており、小・中・高校時代にいじめ被害の経験がある人も半数にのぼる。被害の現状はとても厳しい、と日高氏は語る。自殺未遂のリスクも高く、66%の人が自殺を考え、自殺未遂の生涯経験率は14%にのぼるという。

文科省は様々な通知を出し、学校現場での性的少数者の子どもたちへの対応などに取り組んでいる。ただ、教員を対象にした調査では、同性愛になるかならないかは本人が選べるかという問いに対し、「そう思う」、「わからない」、と答えた人が7割を超えており、性的指向に対しての間違った理解が今も解消されていないことがわかっている。依然として課題も大きいと日高氏は語る。医療現場にも同様なことが起きていて、安心して当事者たちが受診できない状態があり、メンタルヘルスなど当然必要な医療支援が届いていないと言う。

日高氏が行ってきた大規模調査とそこから浮かび上がる様々な事例を通して、LGBTQ+と言われる性的少数者の人たちが置かれている日本の現状について、社会学者の宮台真司とジャーナリストの迫田朋子が議論した。