冤罪のリスクを上昇させる刑訴法の改悪をなぜ止められないのか

成城大学法学部教授

1959年京都府生まれ。82年島根大学法文学部卒業。84年金沢大学大学院法学研究科修士課程修了。89年北海道大学大学院法学研究科単位取得退学。91年同法学博士。91年鹿児島大学助教授、00年同教授、02年立命館大学教授などを経て、09年より現職。著書に、『刑事手続打切り論の展開:ポスト公訴権濫用論のゆくえ』、訳書に『極刑:死刑をめぐる一法律家の思索』など。

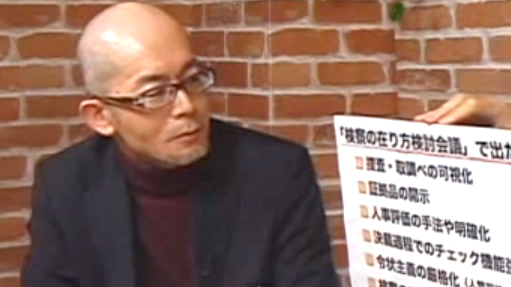

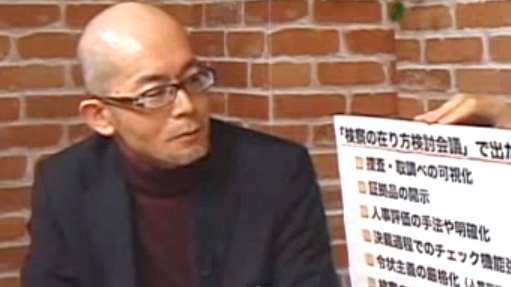

戦後一度も手が加えられなかった検察制度の見直しが、行われている。11月25日には2回目の「検察の在り方検討会議」が法務省で開催され、具体的な改革議論の骨格が話し合われた。ここで検察のどこを変え、どこを守るべきかをあらためて考えてみたい。

各国の検察制度に詳しい成城大学の指宿信教授は、検察に権限が集中しすぎたことが、一連の検察不祥事の底流にあるとの見方を示し、特に公訴権の独占と、捜査から公判までチェックが入りにくい特捜部機能、可視化されていない取り調べなどを、喫緊の改革課題として挙げる。

中でも捜査の透明化は待ったなしだ。日本ではそもそも取り調べの段階で23日間という先進国では異常に長期な勾留が許され、その間、取り調べには弁護士の立ち会いも認められない。しかも、取り調べの様子は録音録画されていないため、全ては密室の中だ。その結果作成されるのが検面調書と言われるもので、裁判ではこれが決定的な効力を発揮する。公判段階でいくら自白が強要されたと主張してみても、裁判所はほとんど取り合ってくれないのが実情だ。そうした捜査のあり方が、無理な取り調べや自白の強要の温床となっているとの指摘は根強い。

また、特捜検察については、特捜が扱う事件は検察という同一組織が捜査から公判まで全てを引き受けることになるため、捜査内容にチェックが入りにくい。ホワイトカラー犯罪を取り締まる何らかの特捜検察的な組織は残すとしても、それは検察から切り離す必要があると指宿氏は言う。

検察の問題点を検証していくと、検察問題は裁判所も深く関わっていることが見えてくる。長期の勾留も裁判所が令状を出すから可能となっているものだし、検察がいかにおかしな捜査をしようが、裁判所がそれを認めずに無罪判決を下していれば、検察問題はここまで深刻化することはなかっただろう。その意味では、検察問題と並行して裁判所の問題も検証する必要がありそうだ。

そもそも検察の機能とはどのようなものなのか、検察の改革はどうあるべきか、取り調べの可視化には具体的にどのような制度設計が必要になるかなどを、指宿氏と議論した。